№ 33/34. Основан на реальных событиях » BIOPIC. Иван Мясоедов

ЦЫПЛЕНОК И МЕДВЕДЬ

У любого человека есть какой-то опознавательный знак: а, этот... которого на дуэли убили... понятно. Мы говорим «Лев Толстой» и моментально видим даму в турнюре, ну таком обширном платье, бросающуюся под поезд; говорим «Достоевский» и volens nolens видим голодного студента с топором. Ничего не поделаешь: жизнь несправедлива. Гюго — беспризорник, гибнущий на баррикадах. Дюма — три мужика в широкополых шляпах с перьями. Иван Григорьевич Мясоедов — фальшивомонетчик. И что бы он ни делал в своей жизни: рисовал ли марки для княжества Лихтенштейн, печатал ли «Манифест о наготе» с собственными фотографиями в книге Николая Евреинова «Нагота на сцене», сотрудничал ли с нацистской контрразведкой — все его действия будут сводиться к одному, к фальшивой монете. Ото всего протянутся нити к этому фундаментальному, основному, главному делу его жизни. В Академии художеств он учился у Франца Рубо, мастера военных панорам, немца, славившего победы русского оружия, лишенного российского гражданства в 1914-м, умершего в нищете и безвестности в Мюнхене в 1928-м. Чему учился будущий фальшивомонетчик у Рубо? Обману! На чем построен эффект любой панорамы, диорамы? На том, что зрителю трудно разобрать: где нарисовано, а где — макет, материальный объект. Не тем ли же самым занимается и фальшивомонетчик?

Первая картина выпускника Академии художеств, картина, за которую он получил премию и — как бы это сказать по-современному? — бесплатную путевку в Италию, грант на проживание в Италии, называлась «Поход аргонавтов за Золотым руном». Всю жизнь он охотился за золотым руном, за золотом, проще говоря, за богатством.

В жизни его случались зловещие, символические и в то же время, как ни странно, насмешливые вещи. В 1938 году после двух отсидок в немецких тюрьмах, после скитаний по Европе силач, атлет, художник, русак с окладистой такой, солидной бородой прибывает в Лихтенштейн, крохотное банкирское горное государство на границе Швейцарии и присоединенной в том же году к Третьему рейху Австрии. Он забивается в цыплячью норку и тем спасается от кошмаров ХХ столетия. Не успел он накануне Второй мировой приехать в это государство, как тотчас написал картину «Медведь и цыпленок». Казалось бы, смысл картины может быть только один из двух: медведь или погубит, раздавит цыпленка, или защитит его. Tertium non datur. Ан нет, еще как датур-то. Гигант и цирковой борец Мясоедов влезет в крохотное, цыплячье государство Лихтенштейн и убережется от истории, с легкостью истреблявшей «медведей».

Возможно и другое толкование: в самом себе Иван Мясоедов ощущал вот этого беззащитного, маленького «цыпленка», вокруг которого надо нарастить медвежьи мускулы, чтобы хоть как-то, хоть чем-то защититься от обступившего враждебного мира. Потому-то он и пытался разбогатеть всеми возможными путями. Деньги — те же мускулы. Цыплячья слабость была в душе, в ощущении жизни у Ивана Мясоедова — такого мощного, такого в юности красивого, в старости — солидного. Возможно, наконец, и третье толкование: слабый цыпленок приволок вслед за собой опасного, хищного зверя. В 1944 году в связи с переездом секретной лаборатории РСХА по изготовлению фальшивых денег из концлагеря Заксенхаузен в Эбензее Мясоедов передал секретным агентам Гиммлера готовые клише для 50- и 100-фунтовых банкнот. 4 мая 1945 года Иван Григорьевич встретился с графом Смысловским (он же генерал Хольмстон), бывшим командующим Русской национальной армией германского вермахта (боевой группы фронтовой разведки Восточного фронта), который днем раньше эвакуировал свои отряды в Лихтенштейн. В 1946-м на территорию страны прибыли офицеры НКВД с требованием о выдаче всего личного состава РНА для отправки в СССР. В ответ Смысловский пригрозил совершить покушение на князя Лихтенштейна, если тот удовлетворит требование Советов. В 1948 году правительство Лихтенштейна отклонило требование СССР и разрешило Смысловскому и РНА эмигрировать в Аргентину. Три года государство Лихтенштейн жило в тревожном ожидании чего-то очень серьезного. Цыпленок, художник, бежавший от опасностей ХХ века в нейтральную страну, привел следом за собой весьма опасных бестий. С Борисом Смысловским Иван Мясоедов познакомился давно, еще в пору Гражданской войны, в деникинской армии, когда сам был уполномоченным культурно-исторической комиссии Белой армии. Смысловский тогда работал в деникинской разведке, ведал спецоперациями. Иван Мясоедов ему помогал. Изготавливал фальшивые английские банкноты. Тогда же эти банкноты впервые обнаружили в Германии.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Она важна. Поскольку на первом своем суде в Германии в 1923 году Иван Григорьевич смог разжалобить судей не только печальной судьбой русского эмигранта, но и рассказом о тяжелом детстве. Для этого у него были все основания. В декабре 1911 года Иван Мясоедов зарисовывал своего умирающего отца, художника-передвижника Григория Мясоедова. С художнической зоркостью фиксировал агонию того, кто дал ему жизнь. Стоит связать эти рисунки сына с картиной его мамы, Ксении Ивановой. Картина демонстрировалась в 1896 году на XXVI передвижной выставке и называлась «Слава Богу!». Изможденный старик в постели, к его груди прильнула молодая женщина. Старенький папа на смертном одре простил наконец свою дочь-грешницу. Слава Богу! Но сюжет несколько меняется, если знать, что моделью отца для Ксении послужил ее муж, Григорий Мясоедов, а саму себя Ксения изобразила в роли дочки.

Возрастной гандикап в этой семье был именно такой. В 1899 году, спустя три года после «Слава Богу!», Ксения умерла от туберкулеза. Григорий дожил до 1911-го. После смерти жены он все ж таки сообщил 18-летнему Ванечке, что тот не приемыш, которого из жалости взяли к себе на воспитание Григорий Мясоедов и Ксения Иванова, а их сын.

Мясоедов женился на Ксении Ивановой только тогда, когда та забеременела, но родившегося ребенка своим не признал. Более того! Он запретил и самой Ксении говорить Ване, что она — его мать. Видимо, в 1896 году Ксения почти уговорила Гришу, потому и нарисовала свое «Слава Богу!». Только слава ли еще? Вот вопрос.

Художники-передвижники превосходно знали семейные обстоятельства Григория Мясоедова, сдававшего сына то в приют, то в чужую семью на воспитание. Илья Ефимович Репин с истинным и искренним удовольствием изобразил Григория Григорьевича Мясоедова на картине «Иван Грозный убивает своего сына Ивана» в образе Ивана Грозного. И реалисты шутить умеют. Можно себе представить, какой радостный фырк стоял среди друзей и знакомых, разглядывавших картину «Художник Мясоедов убивает своего сына». Сын художника Александра Киселева, в чьей семье некоторое время жил Ванечка, вспоминал: «Григорий Григорьевич Мясоедов не производил впечатление человека, для которого дети были чарующим зрелищем...»

По всей видимости, свободолюбивый Григорий Григорьевич решил, что Ксения его поймала «словно перепела в сети». У него были какие-то основания считать, что Ванечка — не его сын. Впрочем, после одного случая Григорий Григорьевич убедился: его кровь. Ванечка тогда воспитывался в дружной многодетной семье художников Киселевых. Как-то раз во время очередного застолья, на котором присутствовал и Григорий Григорьевич, гости Киселевых зашумели: «А где Ванечка? Где ваш воспитанник? Покажите, приведите...» Киселевы долго упирались: да он, мол, такой бука, молчун, рева, да он всего боится, да он... Наконец, сдались, привели и показали.

Ванечка оглядел собравшихся, понял, что от него чего-то ждут: не пошлой сказки, стишка какогото, песенки, спетой дрожащим от волнения голоском, нет, — Ванечка понял, что взрослые, поднаторевшие в вопросах и ответах изобразительного искусства дяди и тети, ждут от него полновесной эстетической акции. Ванечка подошел к художнику Маковскому и оглушительно, смачно высморкался в полу его шикарного сюртука. Вот после этого... перформанса, после этой «живой картины», «зримой песни» — «по приютам я с детства скитался» — у Мясоедова-старшего никаких сомнений остаться не должно было: мой сын. В тот же день он забрал семилетнего Ванечку к себе домой.

ОТЕЦ И СЫН

От этого никуда не деться: так уж сориентировала судьба фальшивомонетчика Ивана Мясоедова, что волей-неволей вспоминаешь его отца, передвижника Григория Мясоедова. Ване нравилось все то, что Гриша на дух не переносил. Передвижники отказывались писать на всякие там античные, мифологические сюжеты, а Ваню Мясоедова тошнило от этнографизма простонародной жизни. Ему бы Гераклов, амазонок, валькирий, Зигфридов с Кримгильдами да Брунгильдами, а не какое-то там «Земство обедает». Правда, Григорий Григорьевич своим изображением тяжести народной жизни — «Косцами» или все тем же «обедающим земством» — какие-никакие денежки заработал, на эти денежки какое-никакое именьице под Полтавой купил. Что же до Ивана Григорьевича, то он своими красотами, красавицами и красавцами еле-еле нашкрябал на поездку в Италию, воротившись из которой жил во флигельке, в полтавском именьице отца. Гулял голым по городу, качал мускулы гирями, работал борцом в цирке и удостоился от папы презрительного замечания: «Старайся, старайся, все равно сильнее лошади не станешь».

Поразительно, что именно Григорий Мясоедов, не будучи большим художником, смог создать две знаковые картины передвижничества: «Косцы» — эту работу ляпнули на плакат современной выставки «Крестьянский мир в русском искусстве» — и «Земство обедает». Два этих произведения стали чем-то вроде «Мишек в лесу» Шишкина. Знаком, символом, клише. В каком-то смысле передвижники ведь и сделались производителями таких символов, таких клише, условных единиц искусства. И Григорий Григорьевич Мясоедов был в этом деле не последний мастер.

Ощущение фальши, за которую платят деньги, не могло не коснуться чуткого житейского слуха Ванечки Мясоедова. Он на всю жизнь запомнил поразительное несоответствие между внешностью и сущностью, между явлением и сущностью. Он и сам стал знаком, символом такого несоответствия. Лучше всего об этом написал Ленин в работе «Великий почин»: «Так житейски опытный человек, взглянув на безукоризненную внешность иного „блааодного чеаэка“, про себя решает: „По всей вероятности, мошенник“».

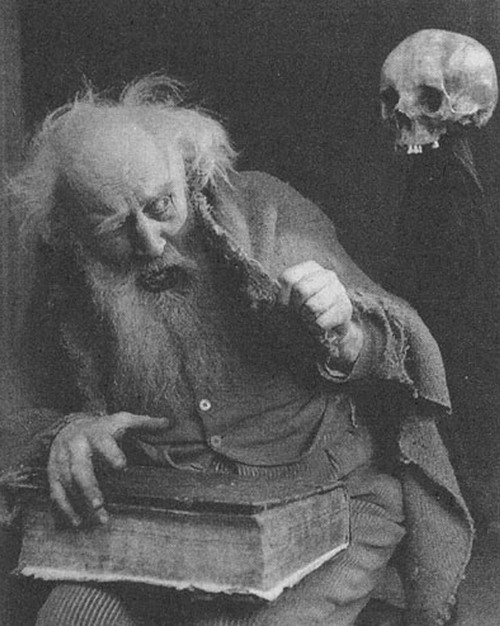

Внешность у Ивана Мясоедова была в самую масть: окладистая борода, пронзительный, навылет, взгляд мудрых, страдающих глаз, художник, мыслитель, благородный отец семейства; он же — берлинский фальшивомонетчик, агент нацистской разведки, Иван Мясоедов.

БЕДНЫЙ ГЛАДИАТОР

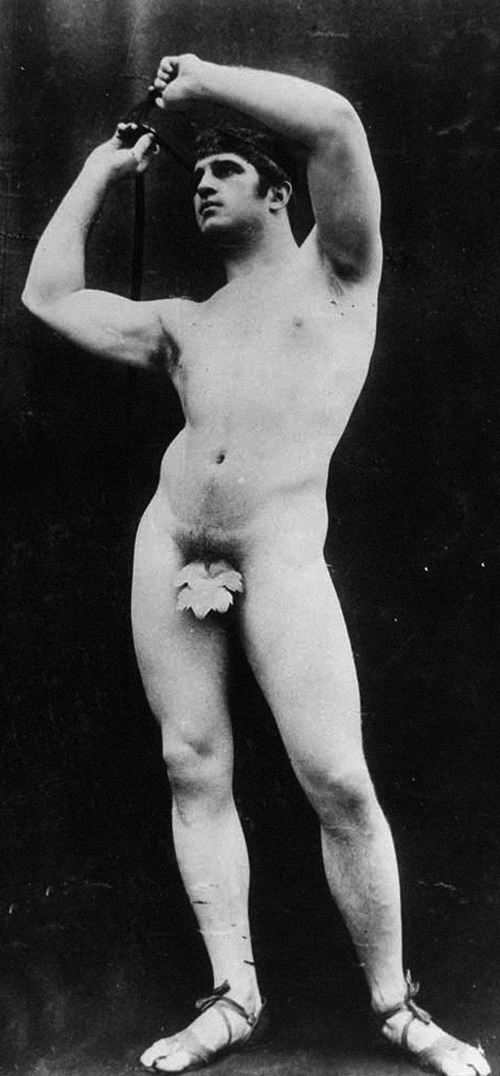

Всего три художника в своих мемуарах помянули, вспомянули Ванечку: Федор Богородский, Владимир Милашевский и Кузьма Петров-Водкин. Красивее всех (если угодно, анекдотичнее всех) вспомнил о Ванечке его соученик Петров-Водкин: «Курилка была нашим местом сборищ, отдыха и развлечений. Только И. Мясоедов мог доплевывать до потолка и даже убивать на нем муху. Мускульный спорт у нас начался с Мясоедова, — в те дни он уже свертывал узлом кочерги истопников, на расстоянии всей курилки тушил свечу, спертым дыханием выбивал серебряный рубль из стакана. Красивый был юноша, в особенности до перегрузки мускулов атлетикой. Он любил свое тело, и одно удовольствие было порисовать с него — так он нарядно подносил каждый мускул. Сын передвижника-основателя Г. Мясоедова, Ваня, очевидно, по наследственному контрасту предался античной Греции. За Мясоедовым группировалась молодежь „чистой красоты“, как она себя именовала».

Лучше всех, точнее всех, сочувственнее всех вспомнил и понял Ванечку Владимир Милашевский. Милашевский в советское время стал изумительным книжным графиком. Книжная графика учит понимать другого так же, как и самого себя. Понявший «Крошку Цахес...» Милашевский мог понять и великана Мясоедова. Милашевский социально был подготовлен к тому, чтобы почувствовать одну из мучительных тем Ванечкиной жизни — нереализованность в сочетании с огромными и, право же, не беспочвенными амбициями. Он, как и Ванечка, оказался в ситуации резкой смены времен, когда властно и необратимо поменялись правила жизни, когда понадобилось срочно учиться жить по новым правилам. Милашевский учился на станкового живописца и умел им быть, а пришлось стать книжным графиком. Мясоедов учился на художника-баталиста, а стал... фальшивомонетчиком. В сущности, любая жизнь в любое время так именно и устроена, но времена революций, резких социальных переворотов или преддверия этих переворотов уж слишком, уж чересчур усугубляют несовпадение амбиций и реализации, уж слишком необратимо требуют выучивания новых неожиданных правил жизни.

Вот как писал о Ванечке Милашевский: «Оригиналом из оригиналов, уникумом, перед которым все меркло, был художник Иван Мясоедов. Он был сыном знаменитого художника-передвижника (»Земство обедает«), однако совсем не унаследовал ничего от столпа передвижничества ни внешностью, ни сутью. О нем рассказывали легенды, о нем писали писаки всех «Вечерок» Европы, им восхищался король этих рыцарей пера, сам Брешко-Брешковский. Говорили, что Мясоедов в Риме взял первую премию за красоту мужского телосложения, что в Колизее он изображал гладиатора и Рим рукоплескал ему, что где-то он убил быка ударом кулака, и так далее, и так далее... и всё причудливей носились слухи, всё помпезнее, шумнее и маловероятнее!..

Ростом он был, вероятно, сто девяносто сантиметров, колоссальная грудь и ширина плеч, — фигура типичного борца, которая в костюме кажется мешковатой, некрасивой, но в голом виде приобретает нужные пропорции и гармонию. Легенды, ходившие о нем, очевидно, имели под собой какое-то основание, но нельзя одновременно кадить двум богам. Чтобы борец-атлет был в форме, он должен ежедневно тренироваться. Думаю, что Мясоедов пренебрегал этим. Он то выступал в цирке, то писал картины, и в эти периоды тучнел, становился обрюзгшим, в нем появлялось нечто бабье. Что-то странное придавали его внешности подведенные глаза. Веки он не подкрашивал гримом, а раз и навсегда покрыл темно-голубой татуировкой. Он объяснял, что у него были «водяные номера», и это побудило его пойти на такой шаг. Волосы спускались на брови челкой, иногда какой-то обруч стягивал их.

Мясоедов появлялся всегда в сопровождении своей хорошенькой жены-итальянки, очень маленькой женщины. Он не столько обнимал ее, сколько покрывал ее плечи одной своей ладонью. Они стояли вместе у кассы... совещались: хватит ли на две порции бефстроганова? Бедный гладиатор! По всему видно было, что, несмотря на легенды вокруг его имени и заработки интервьюеров, личные дела его были плохи. Его картину «Аргонавты» никто не покупал. В цирке тоже чемпионат был заполнен, да и какой-нибудь преображенец Михаил Шемякин, более чем двух метров роста, любимец всех петербургских офицеров-гвардейцев, или Поддубный, Ванька Каин были просто сильнее его...«

Милашевский великолепно препарировал кентаврическое явление «художник-атлет» с философской, что ли, точки зрения. Есть три формы отношений явления и сущности. Первая, самая простая: явление манифестирует сущность, явление — лицо сущности. Вторая: явление скрывает сущность, явление — маска сущности. Есть и третья: явление дискредитирует сущность. Но это уже полное кафкианство. У Ванечки было попроще, что и понял Владимир Милашевский. Вот явление: человек-легенда, силач, Геркулес, одним ударом кулака в лоб быка... А вот сущность: бедный гладиатор со своей женой у кассы в столовке прикидывают: хватит ли на бефстроганов? Ошибся Милашевский только в одном: родившаяся в Гамбурге Мальвина Верничи, вторая жена Мясоедова, была наполовину итальянка, наполовину немка. Но это и не важно.

1905, 1914, 1917

1905 год, год всероссийского бунта, давшего стране конституцию, парламент, свободу слова, совести и пр., Ванечка не заметил. Он елико возможно подчеркивал свою аполитичность. Тело, красота, изготовление красоты, восприятие красоты, — вот, что его интересовало. Да нет, конечно, 1905 год воздействовал на Ванечку сильно, но опосредованно. Чем более опосредованно, тем сильнее. Раз все вокруг о политике и свободе, то вот вам — я буду только о красоте и свободе тела. Между тем, если бы не всероссийский бунт, кто бы позволил Ванечке свободу телесного самовыражения? Можно себе представить, что было бы с Победоносцевым, если бы он увидел Ванечкин «Манифест о наготе» с фотографиями!

Зато 1914-й задел Ванечку за живое. Да и не мог не задеть. Ведь он был готов к войне. Профессионально, живописно. Все ж таки он учился у крупнейшего баталиста, Рубо. Чему он там учился? Рисовать льющуюся кровь и атакующих солдат. Но он был готов к войне не только художнически, профессионально, но и человечески, идейно, психологически. Он радовался драке. Рисовал амазонок, битву за тело Патрокла, валькирий... В Риме в 1911 году учудил штуку: когда силовые акробаты в кабаре «Реджина Маргерита» предложили желающим из публики повторить их номера за 500 франков, поднялся на сцену, повторил, а полученные франки пожертвовал в пользу семей солдат, погибших в итало-абиссинской войне. Гром рукоплесканий и заметка в «Биржевых ведомостях».

Да, он был готов к войне. Во время войны он написал одну из лучших своих картин — «Гибель немецкого улана». Проткнутый пикой человек превращен в черный, напряженный, угловатый какой-то ком. Его гибель отвратительна и энергична. Еще мгновение — и угловатость исчезнет, энергия распада, гибели вычерпается, останется просто ком, просто мертвая груда. Война обнаружила, что при всем своем прокламируемом поклонении красоте Иван Мясоедов напряженно вглядывался в безобразное, отвратительное, вывернутое, не слишком, мягко говоря, естественное.

Это всегда было заметно заинтересованным наблюдателям. Поклонник творчества Ивана Мясоедова, посвятивший ему немало заметок, Николай Брешко-Брешковский с восторгом описывал «Амазонок» Ванечки и отмечал, до чего же умело рисует мастер голые тела старух-амазонок и мужеподобные формы амазонок-девиц. Декламации и декларации о красоте-наготе-силе прикрывали неизбывный, страстный интерес к слабости и отвратительному. Может быть, Иван Мясоедов смог бы неплохо проиллюстрировать Кафку. Может быть, Ханса Эверса.

А потом была революция... В феврале 17-го Ванечка был счастлив, как и вся Россия. К тому времени Романовы надоели приблизительно так, как к 1991 году надоели большевики. После октября 17-го Ванечку пошвыряло. Он обнаружился у Деникина. В 1920 году Ванечка и его вторая жена Мальвина Верничи бежали из Крыма в Берлин.

ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА

Немецкий историк и журналист Себастьян Хаффнер в 1938 году в английской эмиграции написал мемуары о 1920-х — начале 1930-х годов в Германии. Он вспоминает, что более всего немцев в 1920-х годах потрясло, сильнее всего их нравственную структуру сокрушило появление молодых богачей. Прежде богатство ассоциировалось с солидностью, возрастом, покоем, вежливостью, спокойствием, бородой, черт возьми! — а тут из шикарных лимузинов выскакивают бритые молодые пижоны, наглые, громогласные, быстрые — и принимаются тратить. Прежде богатство ассоциировалось с бережливостью и накопительством, и вдруг оно стало синонимом трат.

Это сдвигало мозги. Понятно, почему богатство стало синонимом трат: инфляция. Что не успел потратить — исчезло. На фоне этих юных шиберов фальшивомонетчик Иван Мясоедов выглядел как из раньшего времени. Одна борода чего стоила. А степенность, солидность! Словом, как было написано у Ильфа-Петрова: «Эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу»...

Инфляция подрывает моральные устои общества. Деньги — мера труда, мера времени — превращаются в труху, в ничто, в бумажки. Какие только мысли не приходят в голову в условиях инфляции или (зайдем с другой стороны) в условиях карточной системы... Николай Глазков в 1945 году, намаявшись на полуголодном пайке в Москве, записал в рифму то, что без всякой рифмы пришло в голову русскому эмигранту Мясоедову в Берлине 1920-х годов: «Знаю я, что ничего нет должного... / Что стихи? В стихах одни слова. / Мне бы кисть великого художника: / Карточки тогда бы рисовал / Продовольственные или хлебные. / Р-4 или литер Б. / Мысли удивительно нелепые / Так и лезут в голову теперь».

Мясоедов рисовал не карточки, а — поднимай выше — валюту. Фунты стерлингов и доллары. Не одна инфляция подсказала ему ход к изготовлению фальшивых банкнот, но и финансовая обстановочка Гражданской войны в России, в которой Мясоедов поучаствовал. На территории страны столкнулись разные деньги. Деньги, бывшие деньгами прежде, превращались в картинки. Дошло до того, что выпускались карикатурные деньги, — естественно, не имевшие хождения.

На Украине советский агитпроп выпустил карикатуру на петлюровскую валюту. Карбованец с трезубцем, только вместо трезубца — вилка, на которую наткнуты колбаса, сало. Мясоедов и сам принимал участие в изготовлении денег. Он рисовал, гравировал валюту для Деникина. На деникинских облигациях он изобразил (в кокошнике, само собой) свою вторую жену, цирковую танцовщицу Мальвину Верничи. Какую подсказку судьбы он должен был почувствовать, рисуя деньги, которые были, да сплыли? Весь XIX век писатели только и делали, что разоблачали власть денег, как вдруг, когда в начале ХХ века житейски подтвердилась их условная, договорная природа, стало понятно, что с деньгами — плохо, но без денег...

ФРАГМЕНТ ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ИВАНА МЯСОЕДОВА

11.01 я с Мясоедовым имел при посредничестве г-на надворного советника Рамминга (переводчика) следующую стенографически зафиксированную беседу:

Каково Ваше самочувствие? (очень сильно дрожит, барабанит пальцами)

Со времен юности я страдаю сильными головными болями, вплоть до приступов головокружения. В начале и конце месяца болезненные проявления едва ощутимы. В середине же месяца они так усиливаются, что я бываю вынужден в поисках помощи обращаться к врачам. В настоящий момент, очевидно, потому, что сейчас середина месяца, — для меня наступил период, когда головные боли и головокружение особенно сильны; они сильны настолько, что мыться я могу только сидя, поскольку для меня невозможно наклоняться над тазом. Эти болезненные проявления начались примерно в возрасте 14 лет и были особенно сильны в период раннего переходного возраста. Улучшение наступило, когда я познакомился со своей нынешней женой и мы постепенно начали жить вместе, т. е. с... (конец страницы).

ТЕЛО И ДЕНЬГИ. ПИСАТЕЛИ И ВАНЕЧКА

Два занятия Ванечки — нудизм и фальшивомонетничество — образуют некую двустворчатую раковину, «двойчатку». Что может быть несомненнее, объективнее, очевиднее тела? Что может быть условнее денег? Но это не тело — объективное, материальное, очевидное — служит мерилом ценностей, а... деньги, те самые бумажные деньги, которые при определенной сноровке и с соответствующим инструментом может изготовить любой профессиональный художник.

Когда Мясоедов занялся фальшивомонетничеством? Первый раз его арестовали за это в Берлине в 1923 году. Но ведь это вовсе не означает, что до 1920-х годов он этим не интересовался. Летом 1908-го в полтавской усадьбе Григория Мясоедова, где жил его сын Иван, был произведен полицейский обыск. Причины неизвестны — не то нарушение общественной морали, не то поиск фальшивомонетчиков. Исторический беллетрист Пикуль в новелле «Мясоедов, сын Мясоедова» пишет, что в Полтаве собрались строить гравиметрическую обсерваторию и лучше места не нашли, чем флигель Ивана Мясоедова в усадьбе Мясоедова Григория. Стали ломать флигелек и обнаружили в нем приспособления для печатанья денег, образцы, клише. Известно, что в 1917 году Ванечка подделывал керенки.

Может, и до революции Ванечка баловался фальшивомонетничеством. Есть тому косвенные свидетельства. В 1911 году он был у Горького на Капри. В 1913 году Горький закончил первый вариант пьесы «Фальшивая монета». Случайно ли это совпадение? Бог весть... В 1923-м Ванечку арестовала берлинская полиция. В том же году Горький взялся за давно отставленную им пьесу, каковую и закончил, основательно переработав, в 1926 году. В результате у Горького получилось что-то странное, ни на какие горьковские пьесы не похожее, более всего напоминающее пьесы абсурда.

Но мы сейчас не о Горьком. Если говорить о беллетристах, то судьба и приключения Ванечки Мясоедова напоминают не горьковские пьесы (даже такие, как «Фальшивая монета») и не горьковскую же прозу, а прозу Сирина. Не прославленного американского прозаика Nabokov’а, а Сирина с его «Отчаянием», «Соглядатаем», «Королем. Дамой. Валетом», даже «Защитой Лужина». Пути Ванечки и набоковского семейства сходились. Впрочем, не так много было эмигрантов в Берлине, чтобы их судьбы не пересеклись. Распространитель изготовленных Мясоедовым фальшивых банкнот Мамонов работал гувернером в семье у двоюродного брата Владимира Набокова, Николая.

Когда в 1932 году Мамонова арестовали, а вслед за ним взяли во второй раз и Мясоедова, Владимир Набоков (Сирин) стал сочинять рассказ о русском фальшивомонетчике, живущем в Берлине. Рассказ назывался «Королек». Главного героя, Романтовского, убивали нацистские штурмовики, поскольку он не такой, как все. Рассказчик тоже замечал инаковость, необычность своего Романтовского, замечал и отмечал, поэтому когда в квартире убитого русского эмигранта полицейские обнаруживали приспособления для печатания фальшивых денег, рассказчик, автор недоуменно писал: «А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по бедности жить в том черном квартале».

Неизвестно, имел ли в виду Набоков Мясоедова персонально, когда делал своего «Королька». Но дело Мясоедова, о котором писали «Последние новости» и «Руль», задело его, заинтересовало. В Романтовском он изобразил то, на чем смог сыграть Мясоедов во время первого суда: за мускулами атлета, за прокламируемым бесстыдством нудиста, за великолепной, окладистой бородой, бурными приключениями скрывается перепуганный, обиженный ребенок. Эта слабость причудливо и закономерно сочеталась с упорным Ванечкиным доказыванием себе и другим: он — сильный, он вполне может выстоять один, в нем самом — опора его самого. Он сам себе государство, даже дензнаки может печатать.

А это ведь все герои Сирина — одинокие короли, Solus Rex’ы, будь то гениальный Лужин, талантливый Годунов-Чердынцев, психопаты Смуров и Герман Карлович или мрачный, завистливый неудачник Франц из «Короля. Дамы. Валета». У них у всех вышиблена из-под ног почва, они все сами по себе. Главное, что Набоков превосходно понимал: эти самость, вышибленность, аутсайдерство не всегда хороши. Порой из обиженных, ушибленных, отшибленных на обочину выползают такие монстры, что просто мое почтение.

ПАРАБОЛА

Жизнь Ванечки развивалась по удивительной параболе. От передвижников, культа нагого тела и красоты через деникинскую контрразведку к фальшивомонетчеству и далее к сотрудничеству с нацистской охранкой, — в этой параболе заключается что-то закономерное, естественное, может и неприятное нам, но укорененное в действительности межвоенной Европы. Чрезвычайно мало сказано о том, как повлияли на обстановочкув Германии наши эмигранты. Нет, не либералы и демократы вроде Набоковых, а ребята из белогвардейских спецотделов вроде графа Бориса Смысловского или художника Ивана Мясоедова.

Немцы и сами прошли через опыт войны и революции, но тут к их опыту прибавилось нечто неожиданное, необычное: способность и умение оттянуться, когда начальство отвернулось или делает вид, что не замечает. Аморализм и жестокость, соединенные с безукоризненной выправкой. Это потом Юлиан Семенов вместе с Лиозновой показали нам их интеллигентных гестаповцев, сначала немцы увидели наших осваговцев.

К тому же проигравшие были напуганы. И никому не простили своей напуганности. Ванечка хорошо понял драму собственной жизни: всю жизнь качать медвежьи мускулы, чтобы прятаться как заяц. Иван Мясоедов запомнил жестокую шутку своего отца: «Старайся, старайся, все равно сильнее лошади не станешь». Как ни накачивайся физической силой, но если на тебя попрет танк, государство, революция, история, — ты будешь раздавлен. Или тебе придется забиться в норку, чтобы танк прогрохотал над тобой. Или заключить договор с танкистом. В 1920-м в Крыму Мясоедов был арестован ЧК. Чудом остался жив. Каким чудом?

На первом своем берлинском суде в 1923 году Мясоедов рассказывал о том, как его выводили на расстрел, как стреляли поверх головы, так что даже шрам остался. Эта его история удивительно напоминает соответствующий рассказ Смурова из набоковского «Соглядатая», кончающийся словами внимательного слушателя: «К сожалению, в Ялте вокзала нет».

Растроганные берлинские судьи, услышавшие рассказ не только про расстрел, но и про тяжелое детство, дали Ивану Григорьевичу по минимуму. В 1925 году он был досрочно освобожден. В 1932-м — новый арест. В 1934-м при новом нацистском правительстве, провозгласившем безжалостную борьбу не только с евреями и коммунистами, но и с преступностью. Ванечка освобожден, выпущен в Латвию. Здесь-то никакого особого чуда не просматривается. Особо бескомпромиссная борьба с преступностью, как правило, приводит к союзу и сотрудничеству с преступниками. Жан-Пьер Мельвиль писал про парижское гестапо: «В нем дружно работали уголовники и полицейские. У нацистов был план наводнить Европу фальшивыми дензнаками, отомстить европейцам за инфляцию 1920-х годов. Иван Мясоедов, профессионал со стажем, для такого плана подходил идеально. В 1938 году он вместе со всей своей семьей приехал в небольшую банкирскую монархию, Лихтенштейн, заранее запасшись фальшивыми чешскими паспортами на имя Зотовых. В 1940-м изготовил клише для английских банкнот и через нацистского агента передал его в Германию для обеспечения секретных операций РСХА.

В 1945 году помог Борису Смысловскому и его отрядам обосноваться в Лихтенштейне. В 1947 году, когда до отбытия Смысловского и его головорезов в Аргентину оставался год, дома у Мясоедова провели обыск. Обнаружили печатный станок и медные клише 100-долларовой банкноты. В 1948 году суд Лихтенштейна приговорил Мясоедова к двум годам тюремного заключения. В декабре того же года Ванечку досрочно освободили. Смысловский тем временем выбивал для старого друга аргентинскую визу.

В 1953 году Иван Григорьевич Мясоедов отбыл в Буэнос-Айрес. В Аргентине он прожил месяц. Приехал в мае, умер в июне. Его похоронили на буэнос-айресском кладбище. Жаль, что о нем ничего не знал аргентинец Борхес. Ванечка Мясоедов украсил бы его «Всеобщую историю бесчестья», разместившись со всевозможными удобствами между Лазарусом Морелем, безжалостным освободителем, и Хакимом, красильщиком из Мерва.

Комментариев нет:

Отправить комментарий